學習目標

1.了解并掌握建國以來的重大科技成就和以鄧稼先、錢學森、袁隆平、屠呦呦為代表的杰出科學家。

2.分析新中國科學技術迅速發展的原因和幾位科學家成功的共同原因,培養綜合分析問題的能力。

3.通過學習建國以來,在中國共產黨的領導下,我國的科學技術取得了累累碩果,培養學生的愛國情感,進行愛國主義教育。

一、從“兩彈一星”到漫步太空

1、什么是“兩彈一星”?

“兩彈一星”現在是指核彈、導彈和人造地球衛星。(核彈包括原子彈和氫彈。)

2、“原子彈” 研制成功:1964年10月16日

3、“氫彈”研制成功:1967年6月17日,中國第一顆氫彈爆炸成功。

4、中國“導彈”研制成功:1966年,我國第一顆裝有核彈頭的地地導彈飛行試驗取得成功。我國有了可用于實戰的導彈。

5、人造地球衛星發射成功

早在20世紀50年代,毛澤東就發出“我們也要搞人造衛星”的號召,我國航天技術從無到有、從小到大地發展起來。1970年,我國用長征號運載火箭,成功地發射了第一顆人造地球衛星東方紅一號,成為世界上第五個能獨立發射人造地球衛星的國家。

6、“兩彈一星”發射成功意義:

“兩彈一星”的成功,是在黨和國家領導下,以錢學森、鄧稼先為代表的一大批中國科學家自力更生,克服重重困難取得的偉大成就,極大地鼓舞了中國人民的志氣,振奮了中華民族的精神。它打破了當時有核大國的核壟斷,增強了我國的國防實力,大大提高了我國的國際地位。

7、“863計劃”

1986年,根據王淦昌、王大珩、楊嘉墀、陳芳允四位老科學家建議下,我國制定了國家高技術研究發展計劃,并且因為四位科學家的建議和鄧小平的批示都是在1986年3月而得名“863計劃”。

《863計劃綱要》選擇生物技術、航天技術、信息技術、激光技術、自動化技術、能源技術、新材料七個領域作為我國發展高技術的重點,1996年又將海洋技術列為計劃的第八個領域。

8、“973計劃”

1997年我國制訂了國家重點基礎研究發展計劃,即“973計劃”,圍繞農業、能源、信息、資源環境、人口與健康、材料、綜合交叉與重要科學前沿等領域展開研究。

9、載人航天工程

20世紀90年代,我國開始實施載人航天工程。1999年11月,神舟一號無人飛船成功完成載人航天工程的第一次飛行試驗,開啟了我國的飛天之旅。2003年10月,航天員楊利偉乘坐神舟五號飛船升入太空,并成功返回地面。我國成為世界上第三個掌握載人航天技術的國家,2008年9月,神舟七號載人飛船升入太空,航天員翟志剛成功完成出艙任務實現了太空行走。

二、雜交水稻與青蒿素

袁隆平成功培育出秈型雜交水稻有什么意義?

為解決我國這樣一個人口大國的吃飯問題和保障我國的糧食安全,作出了巨大貢獻。對解決世界性饑餓問題也有重要貢獻。

20世紀70年代初,屠呦呦團隊發現了青蒿素,開創了治療瘧疾的新方法。其意義有哪些?

青蒿素類藥物對瘧疾的治愈率很高,得到世界衛生組織的認可和大力推廣,使全球數億人受益,對人類生命健康事業作出了巨大貢獻。

分析一下舊中國科技落后、新中國科技發展的原因。

這與國家的政治制度與經濟基礎是密切相關的。舊中國處于半殖民地半封建社會,政治制度和經濟基礎的落后導致科技落后。

新中國建立起社會主義制度,經濟實力迅速增強,中央政府又重視科技,實施科教興國戰略,再加上廣大科技工作者的刻苦鉆研,所以發展很快。

三、文化事業的發展

1956年中國共產黨提出了什么方針?

百花齊放,百家爭鳴。

“雙百”方針是提倡在文學藝術、科學研究領域,有獨立思考和辯論的自由,有創作和批評的自由,有發表意見和保留意見的自由。

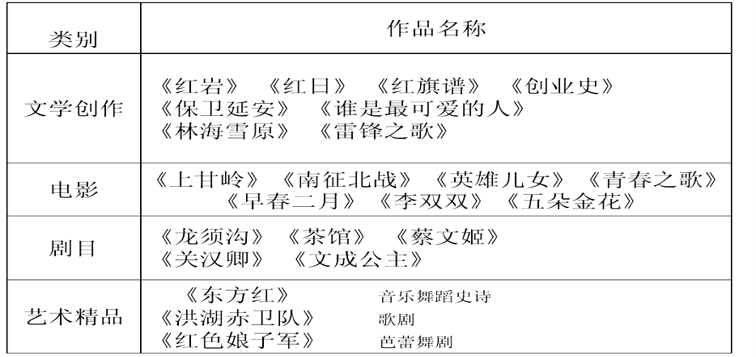

文化成就

改革開放后我國文化事業取得了哪些成就?

(1)各領域作品形式多樣,題材廣泛,佳作迭出。

(2)與國外的文化交流日益增多,文藝工作者、作品屢獲國際獎項。

(3)2012年,莫言獲得諾貝爾文學獎,這是中國作家首獲這一獎項。

李老師

男,中教中級職稱

歷史功底扎實,邏輯思維嚴密,有多年教學經驗,條理清晰,重點突出